2.3)

Die Pfarrkirche St. Blasius

2.3)

Die Pfarrkirche St. Blasius

a) Beschreibung und Geschichte

1124 Urkundliche Erwähnung

1313 1501 und 1511: Weihedaten

1191 mit allen Pfarrechten dem Stift St. Peter übergeben (oder bestätigt)

1533 seither dem Stift St. Peter inkorporiert (gegen Abtretung der Pfarre

Hallein)

1525 Brand

1659 Erweiterung der Anna-Kapelle im Norden zu nördlichem Seitenschiff

Die

dem Hl. Blasius geweihte spätgotische Wandpfeilerkirche hat einen

markanten hohem Westturm, die Westfassade ist zum Marktplatz ausgerichtet,

die Kirche ist vom Friedhof mit hoher Umfriedungsmauer umgeben.

Die

dem Hl. Blasius geweihte spätgotische Wandpfeilerkirche hat einen

markanten hohem Westturm, die Westfassade ist zum Marktplatz ausgerichtet,

die Kirche ist vom Friedhof mit hoher Umfriedungsmauer umgeben.

Das Seitenschiff liegt leicht erhöht gegenüber dem Hauptschiff und könnte als eigene »Annenkirche« gesehen werden. Sie ist mit Kreuzrippen gewölbt und hat einen gotischen Schlussstein mit Symbol der Hand Gottes.

![]() Hochaltar:

Hochaltar:

Mittelschrein - St. Blasius in der Mitte sitzend über Mutter Marie

mit Jesuskind und Mond, flankiert von dem Hl. Rupert und dem Hl. Maximilian.

seitlich - Hl. Benedikt und Scholastika, im Aufsatz Gnadenstuhl flankiert

von Figuren Hl. Petrus und Paulus.

vor 1953 - Hauptfiguren Hl. Blasius, Rupert und Virgil,

Schreinflügelreliefs Anbetung der Könige und Auferstehung Christi,

Predellenflügel Hl. Elisabeth und Anna Selbdritt, Schreinflügelrelief

Pfingsten.

![]() Seitenaltar

links: Altarblatt Skapulier-Madonna (links: Katharina, rechts Barbara)

und Verzückung der Hl. Theresia, Seitenkonsolfiguren Hl. Michael

und Hl. Raphael mit schönem Hut.

Seitenaltar

links: Altarblatt Skapulier-Madonna (links: Katharina, rechts Barbara)

und Verzückung der Hl. Theresia, Seitenkonsolfiguren Hl. Michael

und Hl. Raphael mit schönem Hut.

![]() Seitenaltar

rechts: Altarblatt Hl. Familie, Seitenkonsolfiguren Hl. Gabriel und Schutzengel

Seitenaltar

rechts: Altarblatt Hl. Familie, Seitenkonsolfiguren Hl. Gabriel und Schutzengel

![]() Seitenschiff:

Anna-Altar mit Bild der Hl. Sippe (3 Frauen im Zentrum), mit Ansicht von

Abtenau von 1684, 2 Putti, Konsolfiguren Hl. Stephan und Hl. Laurentius.

In der Seitenkapelle (Beichtkapelle) stehende Madonna als Königin

mit Kind

Seitenschiff:

Anna-Altar mit Bild der Hl. Sippe (3 Frauen im Zentrum), mit Ansicht von

Abtenau von 1684, 2 Putti, Konsolfiguren Hl. Stephan und Hl. Laurentius.

In der Seitenkapelle (Beichtkapelle) stehende Madonna als Königin

mit Kind

![]() Kanzel:

Figuren von Hl. Bernhard und die 4 Kirchenväter.

Kanzel:

Figuren von Hl. Bernhard und die 4 Kirchenväter.

![]() Konsolfiguren:

Hl. Florian und Hl. Georg vom ehem. Hochaltar, Segnendes Christuskind

um 1625, Hl. Petrus, Hl. Barbara und Hl. Katharina, Immaculata, Hl. Livinus

und Nischenfigur Ecco Homo

Konsolfiguren:

Hl. Florian und Hl. Georg vom ehem. Hochaltar, Segnendes Christuskind

um 1625, Hl. Petrus, Hl. Barbara und Hl. Katharina, Immaculata, Hl. Livinus

und Nischenfigur Ecco Homo

![]() Wandmalerei:

Mittelschiff: Im 2. Joch David und Propheten-Medaillons, im 3. Joch Salomonisches

Urteil und Werke der Barmherzigkeit.

Wandmalerei:

Mittelschiff: Im 2. Joch David und Propheten-Medaillons, im 3. Joch Salomonisches

Urteil und Werke der Barmherzigkeit.

![]() Friedhofskapelle: Urkundlich erstmals im 17. Jh. erwähnt. Derzeitige

Kapelle um 1800 erbaut. Rechteckiger Bau mit Schindel-Satteldach. Früher

als Aufbahrungsraum benützt. Altarblatt Trinität, Maria und

Johannes sowie Seelen im Fegefeuer.

Friedhofskapelle: Urkundlich erstmals im 17. Jh. erwähnt. Derzeitige

Kapelle um 1800 erbaut. Rechteckiger Bau mit Schindel-Satteldach. Früher

als Aufbahrungsraum benützt. Altarblatt Trinität, Maria und

Johannes sowie Seelen im Fegefeuer.

Renovierung im Jahr 2006, jetzt Kerzenkapelle genannt. Im Mittelpunkt dieser Kapelle steht eine Madonna mit Kind, welche im Sommer 1996 auf dem Dachboden des Seitenschiffes der Pfarrkirche entdeckt wurde und aus alten Teilen aus der Stiftskirche St. Peter wurde noch eine Bankgruppe gefertigt.

b) Der Hl. Blasius 65)

Durch den Namen des Kirchenpatrons kann man in der Geomantie

auf die Qualität der Kirche und auch auf den Genius loci

66) eines Dorfes oder Marktes schließen. Daher werden die verschiedenen

Ebenen beschrieben, wie man an einen Heiligen mit seinen Legenden und

Symbolen herangehen kann.

»Bischof mit dem erbarmenden Herzen«

![]() Blasius:

Bischof, Märtyrer geboren: 3. Jh. gestorben: 316 in Sebaste, Armenien

(heute Türkei), andere Quellen: 287

Blasius:

Bischof, Märtyrer geboren: 3. Jh. gestorben: 316 in Sebaste, Armenien

(heute Türkei), andere Quellen: 287

![]() Festtag:

3. Februar

Festtag:

3. Februar

![]() Patron: von Dubrovnik (Ragusa); der Ärzte, Wollhändler, Schuhmacher,

Schneider, Gipser, Weber, Gerber, Bäcker, Maurer, Hutmacher, Musikanten;

der Haustiere und Pferde.

Patron: von Dubrovnik (Ragusa); der Ärzte, Wollhändler, Schuhmacher,

Schneider, Gipser, Weber, Gerber, Bäcker, Maurer, Hutmacher, Musikanten;

der Haustiere und Pferde.

![]() Hilfe

bei: Halsleiden, Husten, Blasenkrankheiten, Blutungen, Geschwüre,

Koliken, Zahnschmerzen; gegen die Pest; um eine gute Beichte. Er ist ein

Wetterheiliger. Es heißt, der Blasiustag bringe das Winterende.

Hilfe

bei: Halsleiden, Husten, Blasenkrankheiten, Blutungen, Geschwüre,

Koliken, Zahnschmerzen; gegen die Pest; um eine gute Beichte. Er ist ein

Wetterheiliger. Es heißt, der Blasiustag bringe das Winterende.

![]() Nothelfer:

Er ist einer der 14 Nothelfer 67), deren Verehrung im Spätmittelalter

während der Pestplage begann. Sie wurden zu Volksheiligen »zum

Angreifen«, da sie sich durch Wunder und praktizierende Nächstenliebe

auszeichneten. Das Volk wählte seine Lieblingsheiligen nach eigenen

Gesetzen aus.

Nothelfer:

Er ist einer der 14 Nothelfer 67), deren Verehrung im Spätmittelalter

während der Pestplage begann. Sie wurden zu Volksheiligen »zum

Angreifen«, da sie sich durch Wunder und praktizierende Nächstenliebe

auszeichneten. Das Volk wählte seine Lieblingsheiligen nach eigenen

Gesetzen aus.

![]() Vita:

Die Lebensgeschichte von Blasius beruht größtenteils auf Legenden.

Eine davon sagt, er sei ursprünglich Arzt gewesen, eine andere erzählt,

er habe mit wilden Tieren in einer Berghöhle gelebt. Zu Beginn des

4. Jh. soll Blasius dann Bischof von Sebaste gewesen sein. Nach einer

der Überlieferungen fielen während seiner Amtszeit die Christenverfolger

von Kaiser Diokletian in Sebaste ein. Blasius und die anderen Christen

flohen. Die Verfolger fanden den Bischof jedoch und ließen ihn in

den Kerker werfen und schwer misshandeln. Nach vielen grauenvollen Martern

soll Blasius im Jahr 316 zum Tode verurteilt worden sein. Nachdem die

Schergen den Körper des Bischofs zuerst mit eisernen Kämmen

zerfetzt hatten, enthaupteten sie den standhaften Christen. Bis zuletzt

soll Blasius zu Jesus gebetet und seinen Glauben verteidigt haben.

Vita:

Die Lebensgeschichte von Blasius beruht größtenteils auf Legenden.

Eine davon sagt, er sei ursprünglich Arzt gewesen, eine andere erzählt,

er habe mit wilden Tieren in einer Berghöhle gelebt. Zu Beginn des

4. Jh. soll Blasius dann Bischof von Sebaste gewesen sein. Nach einer

der Überlieferungen fielen während seiner Amtszeit die Christenverfolger

von Kaiser Diokletian in Sebaste ein. Blasius und die anderen Christen

flohen. Die Verfolger fanden den Bischof jedoch und ließen ihn in

den Kerker werfen und schwer misshandeln. Nach vielen grauenvollen Martern

soll Blasius im Jahr 316 zum Tode verurteilt worden sein. Nachdem die

Schergen den Körper des Bischofs zuerst mit eisernen Kämmen

zerfetzt hatten, enthaupteten sie den standhaften Christen. Bis zuletzt

soll Blasius zu Jesus gebetet und seinen Glauben verteidigt haben.

![]() Legenden:

Legenden:

Aus der Zeit der Kerkerhaft gibt es verschiedene Legenden: Als ein gefangen

gehaltener Junge an einer Fischgräte zu ersticken drohte, bewahrte

Blasius das Kind durch sein Gebet vor dem Tod.

Eine arme Witwe kam zu Blasius ins Gefängnis und bat ihm er solle

ihr helfen, da ihr einziges Schwein von einem Wolf gestohlen wurde. Durch

das Gebet des Blasius brachte der Wolf ihr geraubtes Schwein wieder lebendig

zurück. Als Dank dafür schlachtete die Frau das Schwein und

brachte Blasius den gebratenen Schweinskopf, Brot und zwei Kerzen ins

Gefängnis.

Blasius betete zu Gott, dass, wer immer seinen Schutz bei einer Krankheit

der Kehle oder bei einer anderen Krankheit erflehte, erhört würde

und beständig davon befreit werde. Und siehe, es erscholl eine Stimme

vom Himmel, die ihm die Gewährung der Bitte verhieß. Dadurch

wurde er zu den 14 Nothelfern aufgenommen.

![]() Brauchtum:

Brauchtum:

Ausgeprägtes Brauchtum:

Ausgeprägtes Brauchtum:

Blasiussegen: Etwa seit dem 16. Jh. bekannt. Der Priester hält zwei

geweihte Kerzen in Form des Andreaskreuzes vor den Hals und bittet um

Schutz vor Halskrankheiten. Schon im 12. Jh. existierte ein Gebet zu Blasius

gegen Kehlschwellung.

Wetterpatron: Anrufung bei ungünstigem Wetter für die Landwirtschaft.

Blasiusbrunnen: wirken heilkräftig gegen Halsleiden und Kolik

Blasiuskerzen: wurden am 3. Februar geweiht und geopfert.

Segnen von: Blasiuswasser gab man Tieren zum Schutz, Blasiuswein und Blasiusbrot

wirkt heilkräftig, Pferden bei Blasiuskapellen

![]() Darstellung:

als Bischof, oft mit Kamm, Kerze, Buch, Wolf und Schwein (Schweinskopf),

Wachsstock. Enthauptung von Blasius. Sein Martyrium durch Wollkämme.

Darstellung:

als Bischof, oft mit Kamm, Kerze, Buch, Wolf und Schwein (Schweinskopf),

Wachsstock. Enthauptung von Blasius. Sein Martyrium durch Wollkämme.

Symbole und Interpretationen:

![]() Die Zeit:

Die Zeit:

Es ist die Zeit, wo das Sonnenlicht jeden Tag spürbar länger

den Tag erhellt. Zu dieser Zeit wurden daher Lichterfeste gefeiert. Kelten

feierten zu dieser Zeit das Imbole-Fest, zu Ehren der Landesmutter Brigid.

Die verchristlichte Brigitta wird am 1. Feber gefeiert. Die gekreuzten

Kerzen erinnern sehr stark an das Brigidkreuz. Februar ist überhaupt

ein »Frauenmonat«, denn von den 28/29 Tagen sind 19 Frauenpatronate.

Der 3. Februar ist auch der Anna-Marientag, dem Patronat der schwangeren

Frauen. Hier musste sich der männliche Hl. Blasius mit seinen Kerzen

hinstellen und ebenfalls mit seinen Kerzen Licht bringen. Februar war

bei den Römern die Festzeit der Lupercalien (Lupus = Wolf = Romgründung),

wo mit Lichterprozessionen dieses Reinigungsfest (Februar = Reinigung)

begangen wurde.

![]() Wolf:

Möglicherweise hat sich deswegen der Wolf in die Legende »eingeschlichen«.

Eine Wölfin nährte Romolus & Remus und auch den irischen

Bischof St. Ailbe (+527) als Säugling. Der Wolf (oder Hund) ist auch

Symboltier für die Grenze zwischen Leben und Tod sowie das Reittier

des Odin/Wotan. Das Fest steht an der Grenze zwischen dem »todbringenden«

Winter und dem aufbrechenden Leben des Frühlings/Sommers.

Wolf:

Möglicherweise hat sich deswegen der Wolf in die Legende »eingeschlichen«.

Eine Wölfin nährte Romolus & Remus und auch den irischen

Bischof St. Ailbe (+527) als Säugling. Der Wolf (oder Hund) ist auch

Symboltier für die Grenze zwischen Leben und Tod sowie das Reittier

des Odin/Wotan. Das Fest steht an der Grenze zwischen dem »todbringenden«

Winter und dem aufbrechenden Leben des Frühlings/Sommers.

![]() Schwein:

Es ist bei vielen Völkern das Symboltier der Mutter Erde, der großen

Muttergöttin Damit zusammenhängend für Wohlstand, Fülle

und Glück. Daher schenken wir heute noch zum Jahreswechsel das Glücksschwein.

Schweineköpfe finden wir daher auch als Votivgaben für die Göttin

(Terrakotta 5000 v.Chr.). Bei den Juden und Christen wurde das Schwein

dämonisiert, um sich von den alten Göttinnenkulten zu distanzieren.

Schwein:

Es ist bei vielen Völkern das Symboltier der Mutter Erde, der großen

Muttergöttin Damit zusammenhängend für Wohlstand, Fülle

und Glück. Daher schenken wir heute noch zum Jahreswechsel das Glücksschwein.

Schweineköpfe finden wir daher auch als Votivgaben für die Göttin

(Terrakotta 5000 v.Chr.). Bei den Juden und Christen wurde das Schwein

dämonisiert, um sich von den alten Göttinnenkulten zu distanzieren.

c) Geomantie der Kirche

Die

Energie dieser Kirche ist ungestört und optimal.

Das Thema der Kirche ist Kraft und Ausdauer

und man bekommt das Gefühl, »So wie es ist, so ist

es gut«. Der Raum mit seinen Energien wirkt erhebend

und spirituell.

Die

Energie dieser Kirche ist ungestört und optimal.

Das Thema der Kirche ist Kraft und Ausdauer

und man bekommt das Gefühl, »So wie es ist, so ist

es gut«. Der Raum mit seinen Energien wirkt erhebend

und spirituell.

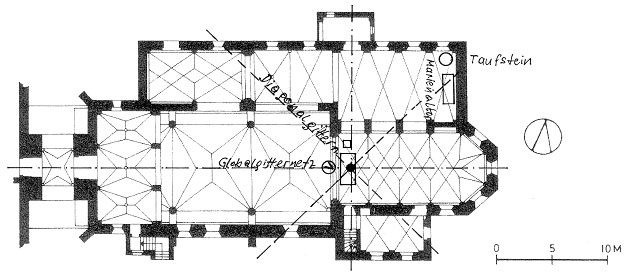

Auf dem Volksaltar (Punkt 1), der energetisch optimal platziert ist, befinden sich die Kreuzungspunkte von Global- und Diagonalgitternetz. Genau auf dieser Kreuzung liegt der Kosmische Einstrahlpunkt mit 21.000 BE, der am 3. Februar am stärksten ist. Diese Energie wirkt bei den Frauen auf das Hals-Chakra und den Männern aufs Sexual-Chakra, das die Kreativität stärkt. Das Hauptschiff der Kirche stärkt eher die Männer, das Seitenschiff überwiegend die Frauen in ihren Energien.

Neben dem Altar steht das Predigtpult (Ambo) ebenfalls auf dem optimalsten Platz. Hier ist die so genannte Beredsamkeitszone, die beim Predigen und bei der Verkündigung die Kraft des Hl. Geistes unterstützt.

Durch das linke Kirchenschiff mit dem Marienaltar mit starken YIN-Qualitäten wird die YANG-Qualität des Hauptschiffs optimal harmonisiert. Daher bringt uns diese Kirche in Harmonie mit unserer andersgeschlechtlichen Seite (Animus, Anima). Das »Frauenschiff« stärkt die Frauen im Stirn-Chakra, für ihre Intuition, Weisheit und Weitblick.

Der Taufstein neben dem Altar ist ebenfalls optimal an seinem Platz.

66) Siehe Glossar

67) Wenn man den keltischen Bauern-Kalender betrachtet, wo es 14 Wochentage gab und einen heiligen »Mond-Tag«, das war der Voll- bzw. der Neumondtag, so ist anzunehmen, dass die 14 Nothelfer die Tagesheiligen dieser Mond-Wochentage waren. Auch heute noch haben wir für jeden Wochentag einen (heidnischen) Patron, wie Mond (Montag), Mars (Dienstag), Merkur (Mittwoch – Mercredi) usw.